Die Suche nach einem „Buddhismus im Westen“ als postkoloniales Projekt

Ursula Baatz

Der Buddhismus hat eine über 2.500 Jahre alte Geschichte und ist gleichzeitig als Weltreligion ein noch recht junges Phänomen. Die Philosophin Ursula Baatz zeigt auf, wie es im Rahmen des westlichen Kolonialismus zu bedeutsamen Neuinterpretationen buddhistischer Traditionen kam. Sich dieses Erbes bewusst zu sein ist ein wichtiger Schritt bei der Inkulturation des Buddhismus im Westen.

Das Wort „Buddhismus“ ist eine britische Wortschöpfung aus der Hoch-Zeit des englischen Kolonialreiches um 1830. Lange Zeit hatten die „Westler“ gedacht, beim chinesischen „Fo“ und beim singhalesischen „Bauddha“ handle es sich um unterschiedliche Gestalten. Dann wurde klar, dass es in Nepal, China oder Sri Lanka um dieselbe Tradition ging, auch wenn Bilder und Namen unterschiedlich waren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts führte dies in Japan, wo alle buddhistischen Traditionen, auch der tantrische Buddhismus (Shingon) vertreten waren, erstmals zur Suche nach dem Gemeinsamen aller buddhistischen Richtungen und zum Entstehen „der Weltreligion des Buddhismus“.

Es waren vor allem britische Kolonialbeamte, die die buddhistischen Texte sammelten und nach Europa verschifften, wo diese von Gelehrten übersetzt und erforscht wurden. Die ignorierten allerdings, dass diese Texttraditionen keine Relikte toter Kulturen waren wie altgriechische Texte, sondern dass sie Teil höchst lebendiger Überlieferungen der „kolonialen Subjekte“ waren. Auf diese Weise gewannen manche Wissenschaftler jener Zeit bei der Lektüre der Pali-Texte den Eidruck, der Buddhismus repräsentiere ein Stadium aus der Kindheit der Menschheit. Andere wiederum sahen den Buddha als Aufklärer und Humanisten. Am Ende dominierte diese Sichtweise, denn diese – koloniale – Perspektive auf den Buddha wurde in Asien als Argument im antikolonialen Kampf aufgegriffen.

Mithilfe europäischer Philosophien wurde der Buddhismus neu interpretiert

In Europa interessierte sich die intellektuelle Avantgarde ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für den Buddhismus und sah darin eine humanistische, mit der Naturwissenschaft verträgliche und aufgeklärte Lehre – ganz im Gegensatz zum europäischen Christentum. Diese Avantgarde stand dem ancien régime und der Allianz von Thron und Altar kritisch und ablehnend gegenüber, also genau jenen Kaisern, Königen und Kirchenfürsten, die auch die Kolonialherren waren. Die europäischen Intellektuellen des 19. Jahrhunderts kritisierten den Kolonialismus als solchen selten – doch ihre kritischen Ansichten und Theorien, die sich gegen ihre eigenen Herrscher richteten, wurden von asiatischen Buddhisten als Waffen im Kampf gegen den westlichen Imperialismus genutzt.

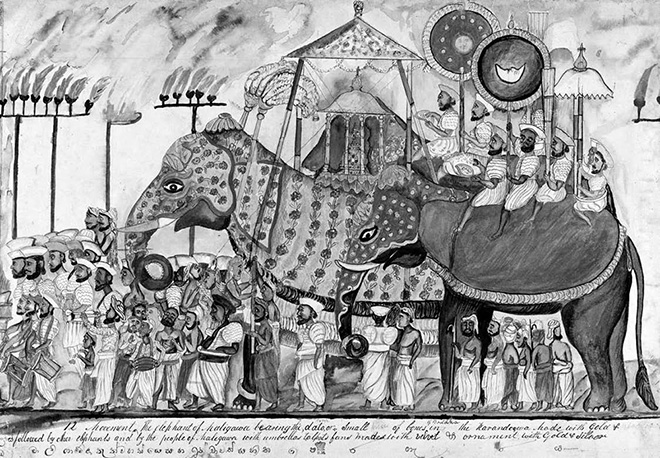

Elefant, der die Zahnreliquie des Buddha bei einer Perahera-Prozession durch Kandy trägt. Unbek. Künstler aus Sri Lanka, Mitte des 19. Jh.

Elefant, der die Zahnreliquie des Buddha bei einer Perahera-Prozession durch Kandy trägt. Unbek. Künstler aus Sri Lanka, Mitte des 19. Jh.Der traditionelle Buddhismus wurde mithilfe der begrifflichen Werkzeuge zeitgenössischer europäischer Philosophien neu interpretiert, sodass er sich vorteilhaft gegen das meist dogmatische Christentum der Missionare abhob. Der buddhistische Modernismus, der vor allem in Sri Lanka und Japan entwickelt wurde, betonte die wissenschaftliche Rationalität des Buddhismus und stellte sich als undogmatisch, antiritualistisch, humanistisch und egalitär dar. Dafür nahmen die asiatischen Intellektuellen Anleihen bei Denkern der europäischen Aufklärung, aber auch bei Positivisten wie Auguste Comte oder beim Darwinismus. Unter dem Einfluss westlicher Philosophie und Wissenschaft wurde nun auch betont, dass der Buddhismus eine auf Meditation und daher auf „Erfahrung“ gegründete Religion sei. Dies war eine neue Idee, entsprungen einer „Rhetorik der Erfahrung“. Wie Robert Sharf zeigte, gab es im japanischen Zen-Buddhismus kein Wort dafür. Die japanischen Worte für „Erfahrung“ – keiken und taiken – sind erst aus dem späten 19. Jahrhundert belegt. Kitaro Nishida (1870 – 1945), der Begründer der Kyoto-Schule der Philosophie, erklärte unter dem Einfluss des US-amerikanischen Philosophen William James erstmals, dass es im Zen um „unmittelbare Erfahrung“ gehe. Auch die Erneuerungsbewegungen in Südostasien betonten die Bedeutung von „Erfahrung“ und daher die Bedeutung der Meditationspraxis sowohl für Laien als auch für Mönche. Die Neuinterpretation der buddhistischen Tradition in Japan wie auch in Südostasien muss im Kontext der westlichen Hegemonie-Ansprüche gesehen werden. Deren politische Bedeutung unterschied sich jedoch von Land zu Land.

Der „neue Buddhismus“ in Japan als Rechtfertigung für imperialistische Bestrebungen

Für den japanischen Buddhismus war sie innenpolitisch wichtig – denn aufgrund der intensiven Modernisierung Japans durch die Meiji-Restauration ab 1867 galt der Buddhismus, die Religion der entmachteten Samurai, als altmodischer Aberglaube. Der „neue Buddhismus“ wurde mithilfe westlicher Theorien wie Darwinismus, Positivismus oder Pragmatismus an die damalige Situation Japans als aufstrebender pazifischer Großmacht angepasst. Dadurch konnte der Buddhismus seine gesellschaftliche Bedeutung wiedererlangen und zugleich als Rechtfertigung für den japanischen Imperialismus und Militarismus dienen – Entwicklungen, die u.a. in Brian Daisen Victorias Zen at War (dt. Zen, Nationalismus und Krieg, 1999) oder in dem Sammelband Rude Awakenings (Heissig/Maraldo 1995) aufgezeigt und analysiert worden sind. Ein wichtiger – aber keineswegs der einzige – Vertreter dieser Entwicklung war D. T. Suzuki, der den Zen-Buddhismus nach 1947 im Westen bekannt gemacht hat, wobei er die Perspektive des „neuen Buddhismus“ beibehielt.

Buddhismus als integraler Teil des singalesischen Nationalismus

Auch in Sri Lanka wurde der Buddha-Dharma zur „scientific religion“. Die buddhistischen Erneuerungsbewegungen orientierten sich an dem in Sri Lanka präsenten Protestantismus, sodass man Richard Gombrich (Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo, 1988) und Gananath Obeyesekere (The Two Wheels of Dhamma, 1972) folgend von einem „protestantischen Buddhismus“ sprechen kann. Träger dieser Erneuerung war die städtische Mittelklasse, also wie in Japan eine Gruppe gebildeter Laien, die nun die Bedeutung der Lektüre buddhistischer Schriften für sich entdeckte. Den Zugang zum Pali-Kanon hatten ihnen die Publikationen westlicher Buddhismus-Gelehrter ermöglicht. Anagarika Dharmapala (1864 – 1933), der einflussreiche Protagonist dieser Bewegung, machte den Buddhismus zu einem integralen Teil des singhalesischen Nationalismus. Anderswo in Südosasien gab es ähnliche Entwicklungen. Auch in Burma zum Beispiel bildete der Buddhismus das einigende Band für nationale Befreiungsbewegungen, und die heutige Vipassana-Praxis, ermutigt durch die Lektüre des Pali-Kanon durch Laien, begann auf dem Hintergrund antikolonialistischer und nationalistischer Bestrebungen.

Buddhismus als „scientific religion“

Der buddhistische Modernismus ist eine Hybridbildung: Herrschaftswissen aus der dominanten Kultur wird in die dominierte Kultur übernommen, sodass etwas Drittes entsteht. Dies veränderte z. T. den Buddhismus in Asien und bestimmt vor allem die Darstellung der buddhistischen Lehre im Westen. Der Dalai Lama kann z. B. das Gespräch mit Naturwissenschaftlern suchen, weil er sich auf seit 150 Jahren etablierte Diskurse beziehen kann, die besagen, dass Buddhismus und Naturwissenschaft kompatibel seien. Auch die Suche nach einem säkularen Buddhismus, also nach einem Buddhismus ohne mythologische Ansichten, der mit der heutigen Wissenschaftskultur vereinbar ist, führt die Idee des Buddhismus als „scientific religion“ weiter. Versuche, aus dem Pali-Kanon herauszudestillieren, „was der Buddha wirklich sagte“, gibt es bereits im 19. Jahrhundert; ebenso die Darstellung des Buddhismus als kompatibel mit dem heutigen wissenschaftsdominierten Weltbild. Der renommierte Tibetologe Donald S. Lopez nennt diese Hypothese ironisch „Scientific Buddha“ (2012). Es scheint den meisten Verfechtern eines westlichen, säkularen, aufgeklärten Buddhismus zu entgehen, dass sie einer eurozentrischen, „weißen“ Relektüre des Pali-Kanons folgen und die koloniale Vorgeschichte ausblenden.

Das postkoloniale Erbe

Der Wunsch, den Buddhismus im Westen heimisch zu machen, ist verständlich, doch mir scheint, dass dafür kritische Anstrengungen nötig sind. Die allermeisten der heute verbreiteten Darstellungen der Buddhalehre beziehen sich – in unterschiedlicher Weise – auf Diskurse der Kolonialzeit und deren Erbe, die koloniale bzw. postkoloniale Mentalität. Nach der Definition von CLACSO (Consejo Latinoamerica de Cienca Sociales) zeichnet sich koloniale Mentalität aus durch 1. patriarchale Strukturen, 2. Rassismus und 3. Universalismus.

- Patriarchale Strukturen sind Teil der traditionellen asiatischen buddhistischen Kulturen und werden von „westlichen“ Buddhisten vielfach kritisiert. Doch sind die patriarchalen Strukturen in den Gesellschaften Europas und Nordamerikas keineswegs verschwunden und sie prägen die Übernahme des Buddhismus im Westen. Ein Beispiel sind die gar nicht so seltenen (sexuellen) Machtmissbräuche in buddhistischen Gruppen, die ähnlich unter der Decke gehalten werden, wie dies in der römisch-katholischen Kirche lange Zeit gang und gäbe war. Die heftigen Debatten in Asien, aber auch in Europa und den USA um die Nonnenordination lassen zudem vermuten, dass es noch länger dauern wird, bis sich die patriarchalen Strukturen im Buddhismus aufgelöst haben.

- Rassismus verbindet man mit Buddhismus zumeist nicht. Doch war und ist der Rassismus ein Begleiter des buddhistischen Modernismus. Der militante singhalesische Nationalismus ist die Wurzel, aus der 1983 bis 2009 in Sri Lanka ein enorm blutiger Bürgerkrieg zwischen der singhalesischen Mehrheit und der Minderheit der hinduistischen Tamilen resultierte, der bis heute nachwirkt – mit Unterstützung von namhaften Vertretern des Mönchsordens. Im April 2012 wurden in Sri Lanka Moscheen attackiert, unter Beteiligung von Mönchen, die deren Zerstörung forderten. Dies sei ein Sieg für jene, „die die Rasselieben, singhalesisches Blut haben und Buddhisten sind“, zitierte BBC News am 23.4.2012 einen Mönchssprecher. In Burma kommt es seit Juni 2012 zu „ethnischen Säuberungen“ gegen Rohingya-Muslime. Burmesische Beamte, Polizei und buddhistische Mönche organisierten und unterstützten diese Verbrechen gegen die Menschheit, konstatiert Human Rights Watch (http://www.hrw.org/node/114882).

Buddhistische Gruppen in Europa verharren zu den Ereignissen in Burma und Sri Lanka zumeist in unedlem Schweigen. Dabei sollten doch die Protesterklärung von u. a. dem Dalai Lama, Thich Nhat Hanh oder Bikkhu Bodhi im Dezember 2012 zu den Ereignissen in Burma oder kritische Berichte dazu – wie z.B. in „Tricycle“ vom Frühjahr 2013 – großes Echo finden. Auch fehlt z.B. eine umfassende Unterstützung von Sarvodaya, einer bedeutenden buddhistischen Organisation, die sich in Sri Lanka seit Jahrzehnten für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetzt.

Die Motive sind vielschichtig: Soziales und politisches Engagement werden oft mit Skepsis betrachtet – vielleicht weil sie bestimmten westlichen Idealbilder des Buddhismus widersprechen; dazu kommen unterschwellige ethnozentrische Vorbehalte aus kolonialen Tagen. So gibt es in Europa z.B. eine weitgehende räumliche und institutionelle Trennung von asiatischen und „weißen“ Buddhisten – wohl auch, weil der als devotional erlebte Buddhismus der Asiaten „Westlern“ oft als unaufgeklärt erscheint.

- Mit Universalismus wird in der postkolonialen Debatte der Herrschaftsanspruch westlicher Theorien gegenüber indigenem Wissen bezeichnet. Das Vernunftideal der Aufklärung ist, so die postkoloniale Kritik, ein Instrument totalitärer Macht. So finden sich z. B. bei Kant, „dem Philosophen der Aufklärung“, auch Grundgedanken der Rassentheorie. Der Anspruch der europäischen Vernunft auf universale Gültigkeit schließt immer andere Sichtweisen als z. B. „irrational“ aus. Diskurse über „aufgeklärten Buddhismus“ oder über „Buddhismus und Neurophysiologie“ etc. nehmen dieses universalistische Denkmuster auf und machen westliche Rationalität zum Maßstab dafür, welche Traditionen und Praktiken des Buddhismus als „vorwissenschaftlich“ oder „nur“ als „Kultur“ und welche als die eigentlich „buddhistischen“ gelten sollen.

Fazit

Der Versuch, den Buddhismus im Westen heimisch zu machen, geschieht unter dem Vorzeichen postkolonialer Verhältnisse. Dabei sind „eingebaute“ und „mitgeschleppte“ koloniale Strukturen und Mentalitäten wirksam. Andererseits aber verstehen sich die Akteure eines „westlichen Buddhismus“ in der Tradition von Humanismus und Menschenrechten. Es scheint, dass diese widersprüchliche Situation meistens nicht erkannt wird und überkommene koloniale Denk- und Verhaltensmuster unreflektiert beibehalten werden. Welche Ideen und Tendenzen sich im Prozess der Übernahme des Buddhismus im Westen durchsetzen, wird also von dem Willen zur Selbstreflexion und den Entscheidungen der Akteure abhängen. ■